作者:白彬菊,耶鲁大学荣休教授

译者:牛建强,河南大学历史文化学院教授,现教育部人文社科重点研究基地黄河文明与可持续研究中心副主任

出处:《满族研究》,1993年第1期

“明清史研究资讯”微信平台 “新清史”栏目编辑:蔡偉傑,印第安納大學內陸歐亞系博士候選人

感谢译者牛建强教授赐稿!

译者按

此文系美国著名清史学者B.S.巴特利特(Beatrice S. Bartlett)教授的未刊稿,其执教于耶鲁大学,白彬菊是她的汉名。该文就清代军机处的满文档簿做了深入、全面的分析,对治清史者和满语者不无裨益,特为译出,以飨读者。

关于清代满文档案,业已接受的观点认为,清史学家无须学满语,或者无须把满语材料用于历史课题的研究。该观点又主张,学习汉语就足够了。因为由清代满汉兼治的双轨政治所决定,用满文所形成的任何材料也没有汉文记录。确实,连一些满语专家也曾断言,设若历史学家回到过去的1644年,满文档案只能有为提高双语水平而提供使用合璧课文的机会。这种观点在清史专业中尤为根深蒂固。到1978年秋,哈佛大学约瑟夫·弗莱彻(Joseph Fletcher)教授举办了一个拥有七名学生的满语班,其中只有一位先前曾从他那里接受过广泛的满语训练的清史专业学生。满语研究只引起了几个研究机构的重视。总的说来,中亚诸语言特别是蒙古语的研究是活跃的,而很少的历史学家能看到掌握满语的必要性。

1981年4月,我对此问题的态度发生了急剧变化。当时,我在北京中国第一历史档案馆的军机处目录中看到了一组大约12册名字不太熟悉的档簿,如《汉(满)文档案总册》。一旦手头有了这些目录,我高兴地发现它们是我要知道的档簿,对此档簿还没见到任何现代人的说明。这些档簿是清代军机处的目录,是每五年或者每十年一次把所需档案编纂成册的工作的一部分。现在,我们可以用这些目录核实军机处的主要档簿,推测保存至今的比率(这个比率是非常高的)以及研究清代档案的管理制度。和迄今的看法相反,这些目录表明,许多纯满文档案即从未被译成汉文的档案,形成于清代中期,甚至清代后期。譬如,雍正末军机处的满文档簿是汉文档簿的十倍。目录还提供了关于这些档簿的有价值的线索,因为档簿标题告诉我们大量的我们所期待发现的各种各样的满文档案内容。一旦我们获得了利用这些档案的途径,未来的清史学家可能会很清楚地发现满语研究的价值。

现在姑且不提大量的清代满文档案,把视点聚焦到1981年对我有用的档簿上,即军机处自身的档案目录(现藏于第一历史档案馆)。我的大部分估计和结论并非建立在直接查阅军机处所拥有满档的的基础上(实际上,这些档案仍未全部分类和提供给外间学者利用),只是以清朝所编的目录为依据。下面所提出的看法只是初步的。我所查阅的目录可能是军机处档案的初步摘要,在以后某个时间我们或许会发现,清朝的其他涉及满文档案的政府机构也会有类似的情形存在。

我的论述所依据的军机处满汉档案目录是在清中期和后期不同阶段编成的,它们是用来跟踪哪些文件已被缮录且以副本形式收藏起来?哪些文件尚未录副需要抄录副本?最早的目录所包含的内容系乾隆五十一年(1786年),最晚的目录注明日期为光绪二年(1876年),其内容细分为军机处录副奏折、原件和档簿。而档簿目录又分为专题档(即杂项,现在常称专案)和其他按年月顺序编排的各种档簿。通常,这些目录都是缜密编成的。十八世纪军机处的录副折包按月制成目录,而那些专题月折包(或称杂项月折包)是另外登录的。然而,在一个目录上,同一件档案在两个不同属类中出现两次,这表明要么是录副抄录人员懈怠而弄错了档案,要么是档簿编辑人员的疏懒造成了目录失真。

对这些目录做出说明通常并不容易,尤其是那些当今学者希望进行比较并在想象中得出原始目录没有给出结论的地方。许多目录并非成于同一时期,因此不是所有的术语都是标准的。例如,一些地方用“副”字注明档案副本。但在其他的目录中,其用法则相反,“正”字意谓后出的较为认真和悦目的副本,而不是较早的或者是记注草率的原件。满汉档案数量的比较也是困难的,困为满文奏折要占用较大的书写空间,因此只计算档簿不可能得出可靠的比较结果。再者,一些档簿经历了名称的变化或调整,如每季一册可能变成每年12或13小册,而其抄录的内容未有任何重大变化。不过,如果我们考虑到这些变化可能会以大体类似的方式对所有目录产生影响,而档簿数量出现同样的差异也是可以想象的。那么,不做任何其他的推测,就会对满汉两类档簿的数量差异做出合理的解释,达至两者在内容上的平衡。

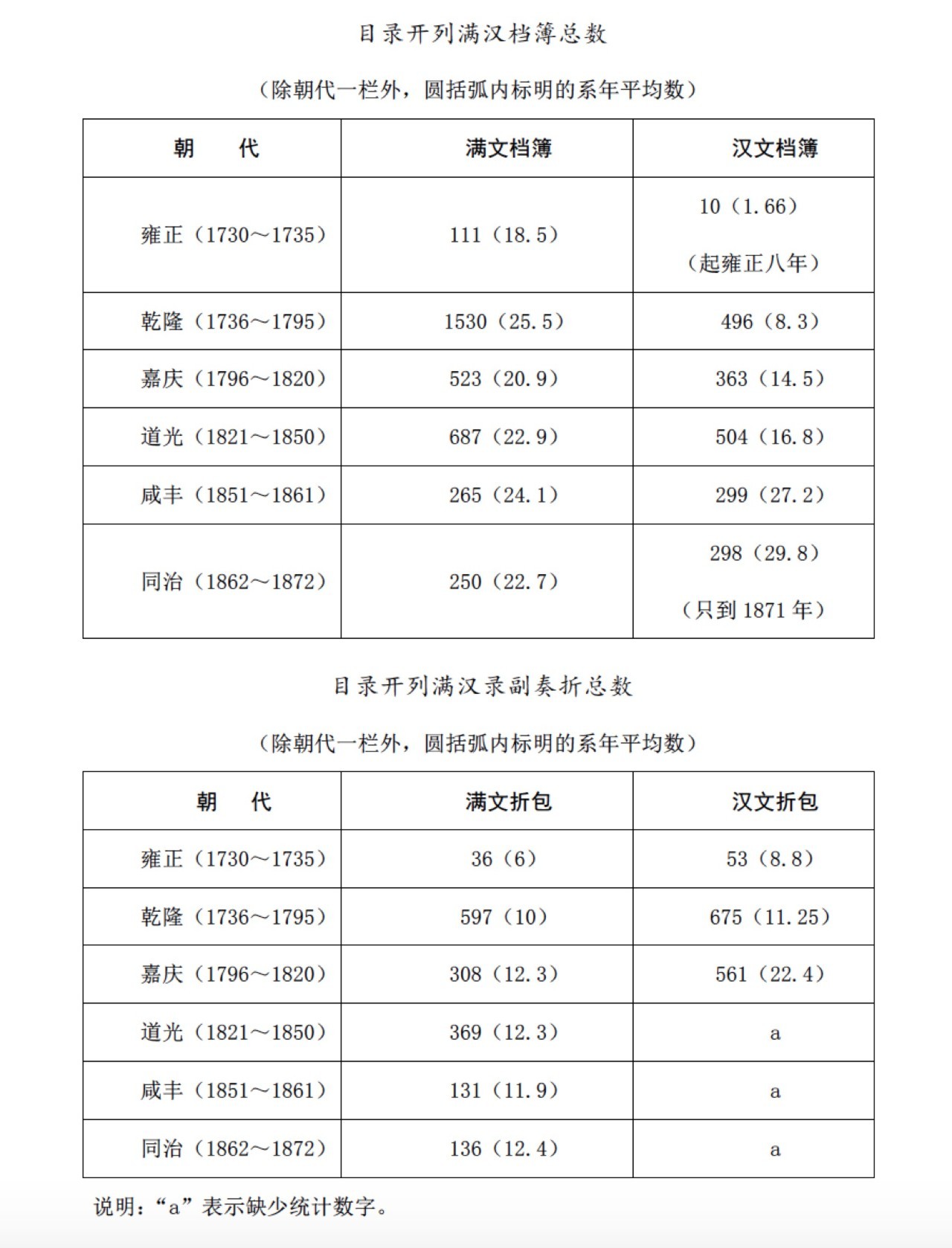

军机处目录提供的数字表明,在军机处建立的前半世纪,这一新的中枢政府机构所形成的案卷在稳步增长。它们还表明,在最初的时期,军机处的满文档案数量远远超过了汉文档案。例如,晚清档目记录了存下的雍正时期111本满文军机处档簿,从雍正八年(1730年)军机处建立始,迄雍正十三年(1735年)的6年中,平均每年合18.5本。而同期存下的可比较的汉文档簿却只有10本,且均系在雍正最后3年中形成,若以军机处的雍正朝发挥效能的年数计算,平均每年合1.66本。换言之,雍正朝军机处(雍正八~十三年)所形成的满文档案是汉文档案的11倍。造成这种数量差异不能单用满文书写比汉文书写占用较大的空间这种事实来解释。

当考虑的是录副奏折而不是档簿的话,这种差异就会倒置过来。不过这种分歧不会太大,因为录副奏折的存储单位是按折包计算的,每组把时间上相关的奏折存放在一个带纸封条的折包里,而每包的奏折数量从25件到100件不等。目录列有雍正朝军机处的满文折包36,汉文折包53,汉文折包多于满文折包,但相差不足二倍。

遗憾的是,军机处档簿目录的开列年代没有超过同治十一年(1872年),在一些情况下甚至还未及此。上面的图表比较了约一个世纪的满、汉档案的数量。满文档簿的数量持续增长,到道光朝而达到顶点,尽管在以后的20年里不及汉文档簿数量。军机处录副奏折呈现了相反的情况,从雍正朝开始,汉文的使用较之满文使用稍为通行。尽管满文录副折包的数量总是落后于汉文折包,但满文档案的数量在同治的11年中仍在稳步增长(就录副奏折折包的年平均数而言——译者注)。因此,军机处的目录表明,十九世纪军机处的满语使用实质上并未衰减。

不希望满语档案中有更多关于皇帝私人活动以及颁布的无关紧要的行围原则的内容,这样的学者注定是会失望的。仅在乾隆朝的满文目录中,我就发现了50多种不同的档簿标题。它们暗示了其中包含着更为广泛和多样的内容,或许会提供满足各种研究兴趣的档案。

大多目录把满文档簿分为四组:(1)所谓的“三项档”;(2)录副奏折档;(3)军机处值日档;(4)专题档。“三项档”包括明发上谕档、廷寄上谕档、议复档的档簿。一些“三项档”的总目还有附属档簿,像军伍上谕档、军伍奏折档、军伍议复档、寻常上谕档、寻常月折档、寻常议复档和杂项议复档。

录副奏折档由月折档组成,军机处办事档包括办公记录档和值日档,例如早事档、行文档、字寄档、留京办事档和发报档。称为专题档的目录包括的种类很多,以至于不能开列出来。但是,我将试图对不同类型的档案作一概述。行文档大体是关于皇帝行围、出巡事宜的档案,河南行文档集中了七次南巡的档案(其中包括南苑狩猎档案)。

其他档簿关涉盛京出巡、木兰秋狝、五台山和皇东陵的档案(盛京档、木兰档、五台档、东陵档)。许多档册有关边疆事务,和西藏、土尔扈特、哈萨克、柯尔克孜、俄国相涉。有些档簿的标题不能提供任何关其内容的线索,如有2册标明为乾隆五十一年的“秘字档”的档簿、另一称为“赫图里档”[平行档(Heturi,汉译为赫图里档)]即是如此。“赫图里档”是盛京和京师大体平级的官员和机构间的行文档案。这些档簿中的平行文移是皇帝向未过目的档案汇辑,涉及如热河宫殿、庙宇的修葺、有关下级机构臣工薪俸的议论、宫廷服饰规则、庙宇装饰等各方面的内容。目前一档馆还有数卷赫图里档和的汉文档案保存在一起,因为它大约1/3的内容系用汉文写成。

十九世纪的满汉档簿在标题名称上很少变化,譬如嘉庆时的目录显示了近20个标题,有明发档、议复档、寄信档、行文档、字寄档、早事档和发报档。另外,还有不足十册的专题档,其中有一册关涉俄国、三册关涉新疆、一册系对官员家属发布谕旨的“大员住地档”、三册关于八旗都统的“都统档”和其余几册关于皇帝行围、出巡的档案。道光朝和咸丰朝的档簿数量更少了,每朝只有几种类型的专题档案和一些其他的档案。但是,十九世纪每年形成的满文档簿数量仍和乾隆朝差不多。更加有限的标题范围与其说表明了政府行政过程中满语应用的衰减,无宁说是档案遵循程序的重新组合和调整的结果。这和我们知道的嘉庆初文移制度的改革是相一致的。尽管只有当这些档案有效地利用于研究时,我们才能对其有一个全面的了解,但是我们也可借助一种别的方法对其中包含的内容做大体的把握。这可从幸存的两本号簿中得到说明:里面记录有军机处为收藏档案汇辑分配给满文录副奏折的归档编号,它们属于从乾隆元年至十九年(1736~1754年)称为奏折号簿(有时称月折号薄)的目录。这两本号簿分别是乾隆十一年和乾隆十四年的,在一档馆的汉档部被偶然发现。它们证明了每件录副奏折和奏折号簿上的名称、位置相一致,因而是言简意赅的内容摘要。被列入这些号簿的档案是不同级别的满族人提交的,其中有诸王子、军机大臣和军机章京、内务府成员、监察御史和分居全国各地尤其是边疆地区的满族官员。内容包括边疆事务、旗务、皇族关系,有关满人所犯不法行为的刑案、皇陵、皇帝行围之类,其中也常常提到旗人在典当和债务方面的借贷和伴随而来的偿付问题。

因此,尽管我们没有检读存储于北京一档馆(确有一些保存于台北)的大量满文档案,不过我们可以从现代档案管理人员正在进行的档案分类中了解它们所涵盖的内容范围,然后用这些初步的信息作为判断我们是否学习满语的依据。当然,也有大量的问题很少用满语讨论或奏报,如汉人科举制度、赋税、盐斤产量、地方价格和气候、地方盗贼以及对各直省的上谕,以及其他一些私人事情。然而,在咸丰朝(1851~1861年)以前,几乎所有有关俄国关系的档案都是用纯满文写成,这是我们早就知道的。现在很明白,我们遇到了包含在满文档案中其他有用的内容。在军机处成立的最初3年(雍正八年~十年)中,似乎没有任何的汉文档簿被保存下来,这个事实尤为重要。即使当军机处开始用汉文保存档案和记注建议时,它的许多议复档,包括那些建立在汉文档簿基础上的议复档,也是用满文写成的。再者,满语档案在未受到非议、剔除和丧失的时期,在当时来说具有无可置疑的优势。这样看来,满文档簿很可能比汉文档簿更为完整。

读者或许会问,为何在数百万件清代档案形成并有效地被保存下来之时,如此巨量的纯满文档案长期隐没、不能得窥?答案是,这些档案不是被故意地隐藏起来,而是由清代官僚政治的运行特点所决定的。西方学者最先熟知的清代档案,是大多由汉人官员构成的、处理例行政务的机构内阁和六部形成的档案。不管是双轨政治的原因,或是出于执行例行政务机构的中级官僚的习惯,有些满文文件不得不译成汉文提交给该机构体系。军机处的密折制度在清朝官僚政治本身和现代学术界来看难以理解,而掌握着未译满文录副的军机处满档房从来未被描述过,这篇短文即是试图探其究竟的一个尝试。

附:笔者对美国的学术社团和中华人民共和国学术联络委员会在经济上的帮助和精神上的鼓励表示感谢。它们为本人在台北和北京对清代档案的研究提供了便利。另外,美国社团以及1981~1983年哈佛东亚研究费正清中心(Fairbank Center)的帮助使本人进一步认清了清代档案中存在的诸问题及其联系。本文谈到的几个问题,曾同几位精通满语的档案专家交换过意见,在此深表谢忱。他们是台北故宫博物院的张葳、庄吉发和潘淑碧,北京中国第一历史档案馆的鞠德源和刘景宪。感谢乔纳森·斯彭斯教授对该文草稿的评论和乔安娜·沃利·科恩先生的建议。该文的提要是1981年10月在威斯莱大学召开的亚洲研究地区会议上提交的。1981~1983年间,在哈佛就我的一些观点同约瑟夫·弗莱彻教授进行了切磋,获益良多。琼·希尔和金尼·吉恩帮助打印了全部手稿,在此一并表示感谢。

因版面限制,略去注释,引用请参考原文