近日,河南大学黄河文明与可持续发展研究中心赵宏波教授(通讯作者),中国地质大学(武汉)谷天顺博士(第一作者,中心2024届硕士毕业生)等共同撰写的题为“Spatial heterogeneity of urban resilience: Quantifying key determinants by spatial machine learning model embedded in density-structure-function framework”的论文在城市研究领域国际权威期刊《Cities》(SSCI一区/中科院一区TOP)上发表。

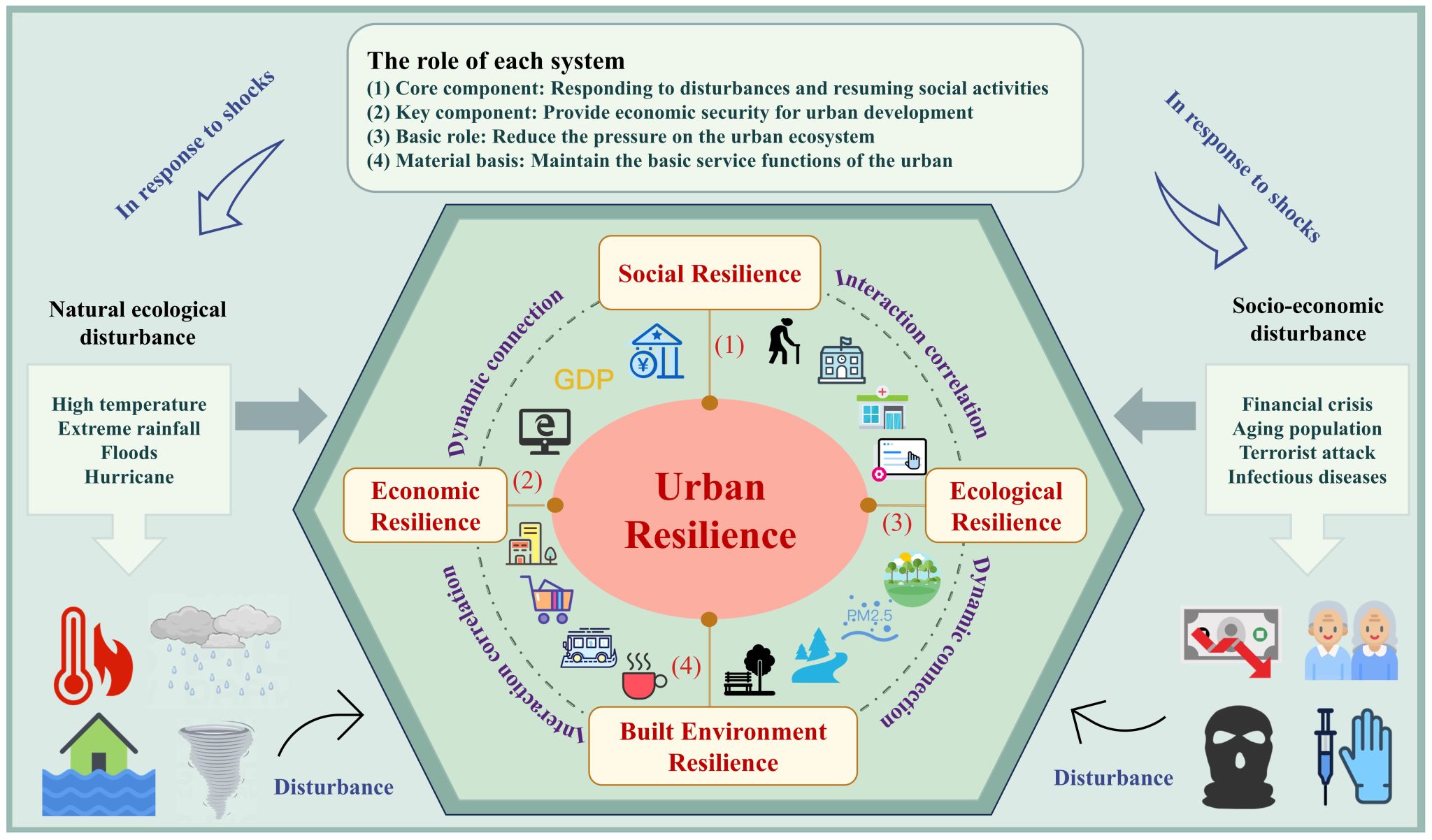

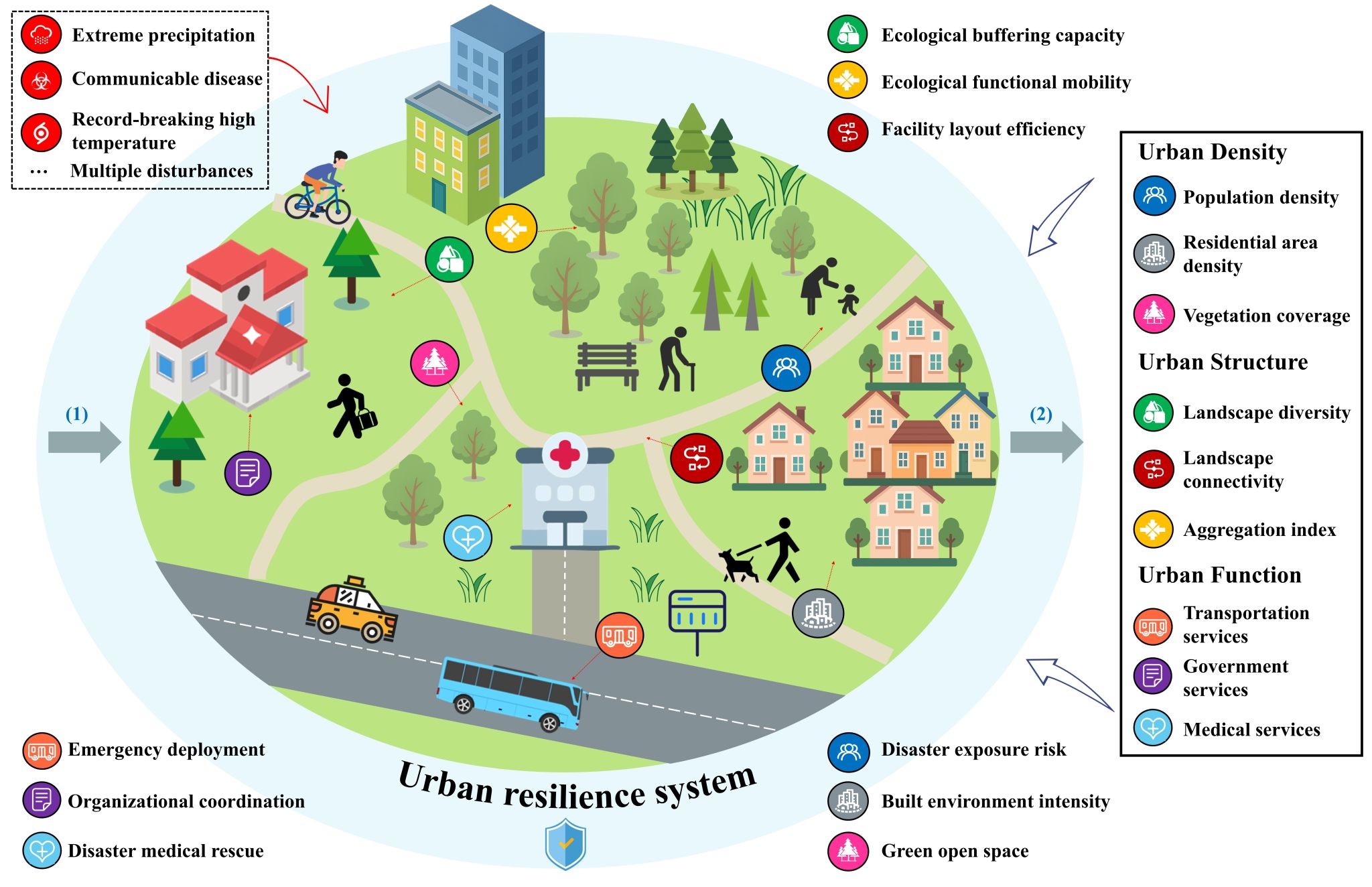

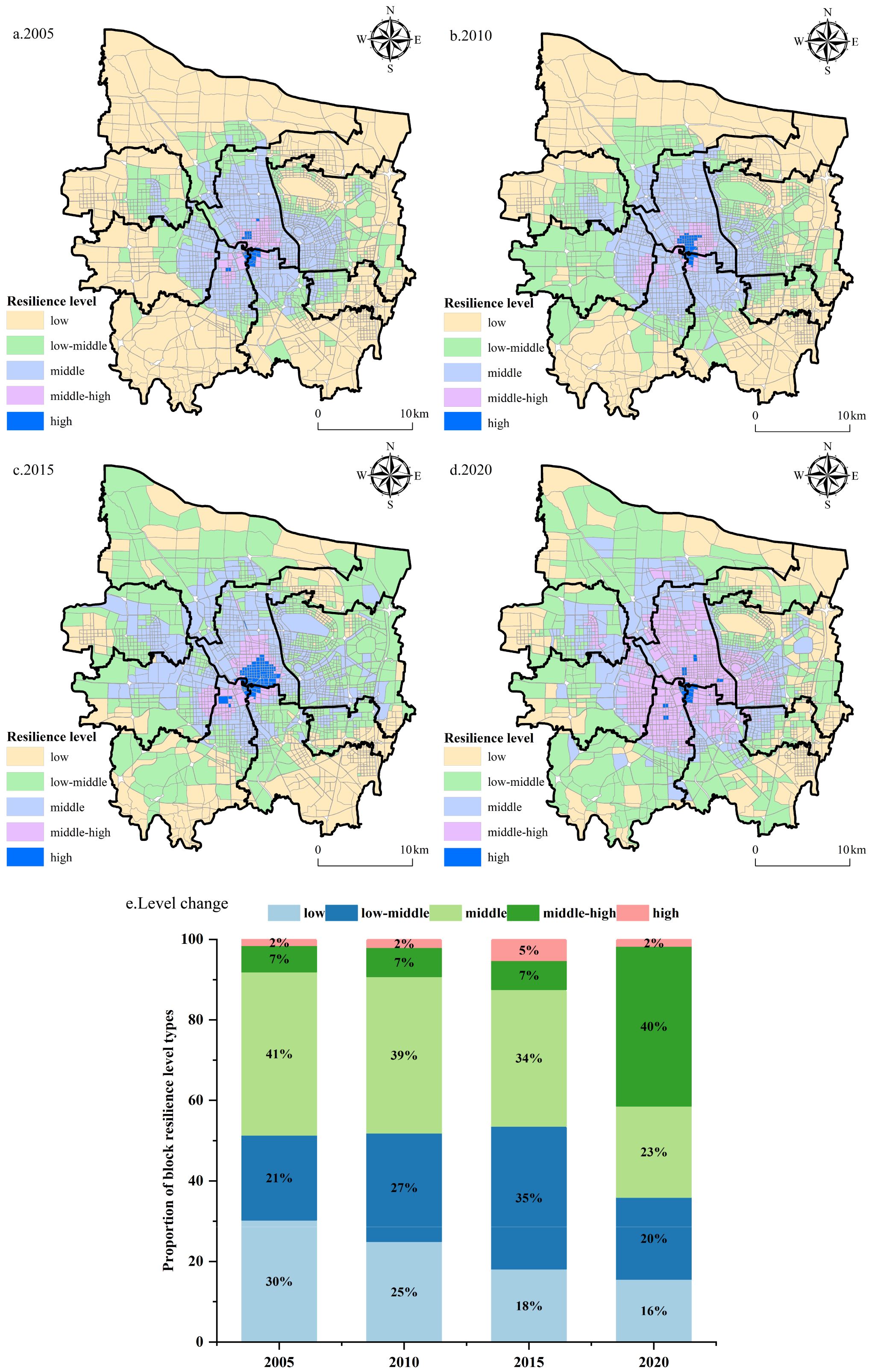

随着快速城镇化和气候风险不断升级,提高城市韧性已成为增强城市系统适应能力的关键。然而,如何理解城市功能、密度、结构与城市韧性之间的非线性及空间异质性关系,仍是一项重大挑战。为此,本研究提出了一种融合随机森林(RF)算法的改进型灰色关联分析-TOPSIS方法(RF-GRA-TOPSIS),用于评估城市韧性。此外,基于城市功能空间与景观生态学理论,构建了“密度-结构-功能(Density-Structure-Function, D-S-F)”分析框架。进一步地,采用地理加权随机森林(GWRF)模型识别影响城市韧性的关键因素,有效考虑了非线性和空间异质性。本研究运用中国郑州市城市街区尺度的多源数据验证了所提出的方法和框架。针对现有的城市韧性工具包和框架仍无法解决这些关键问题,本研究通过有针对性的研究目标提出潜在解决方案:(1)将建成环境整合到城市韧性子系统中,并开发一种能够适应街区规模复杂性的评估方法;(2)应用考虑非线性关系和空间异质性的空间机器学习模型,为提升城市韧性提供具备针对性的空间策略;(3)构建一个整合城市密度、结构与功能协同作用的城市韧性分析框架,以进一步丰富城市韧性相关理论体系。

图1 研究理论框架示意图

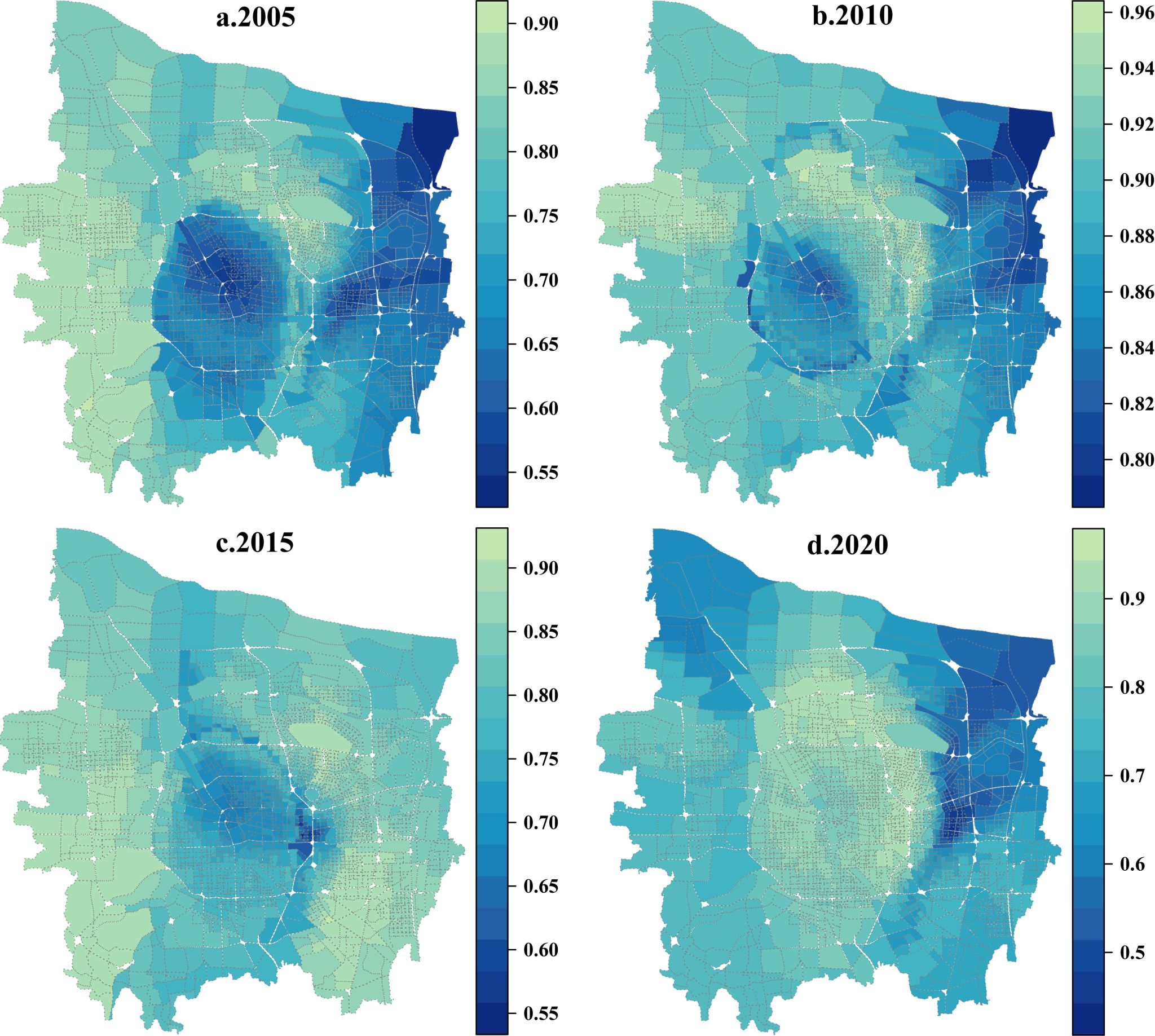

研究结果表明:(1)从2005年到2020年,郑州的城市韧性提高了4.5%,而空间差异下降了17.1%,形成了明显的核心-边缘格局。

图2 城市韧性时空演变特征

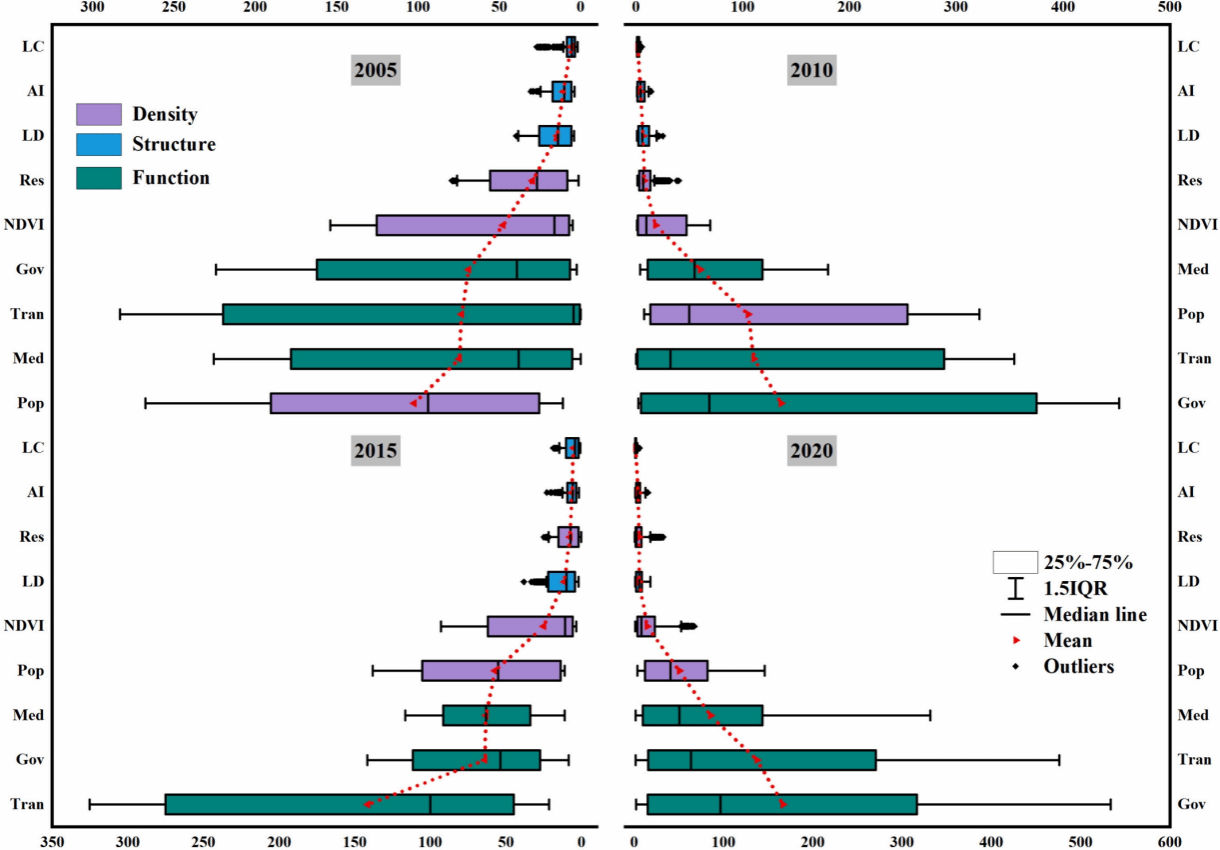

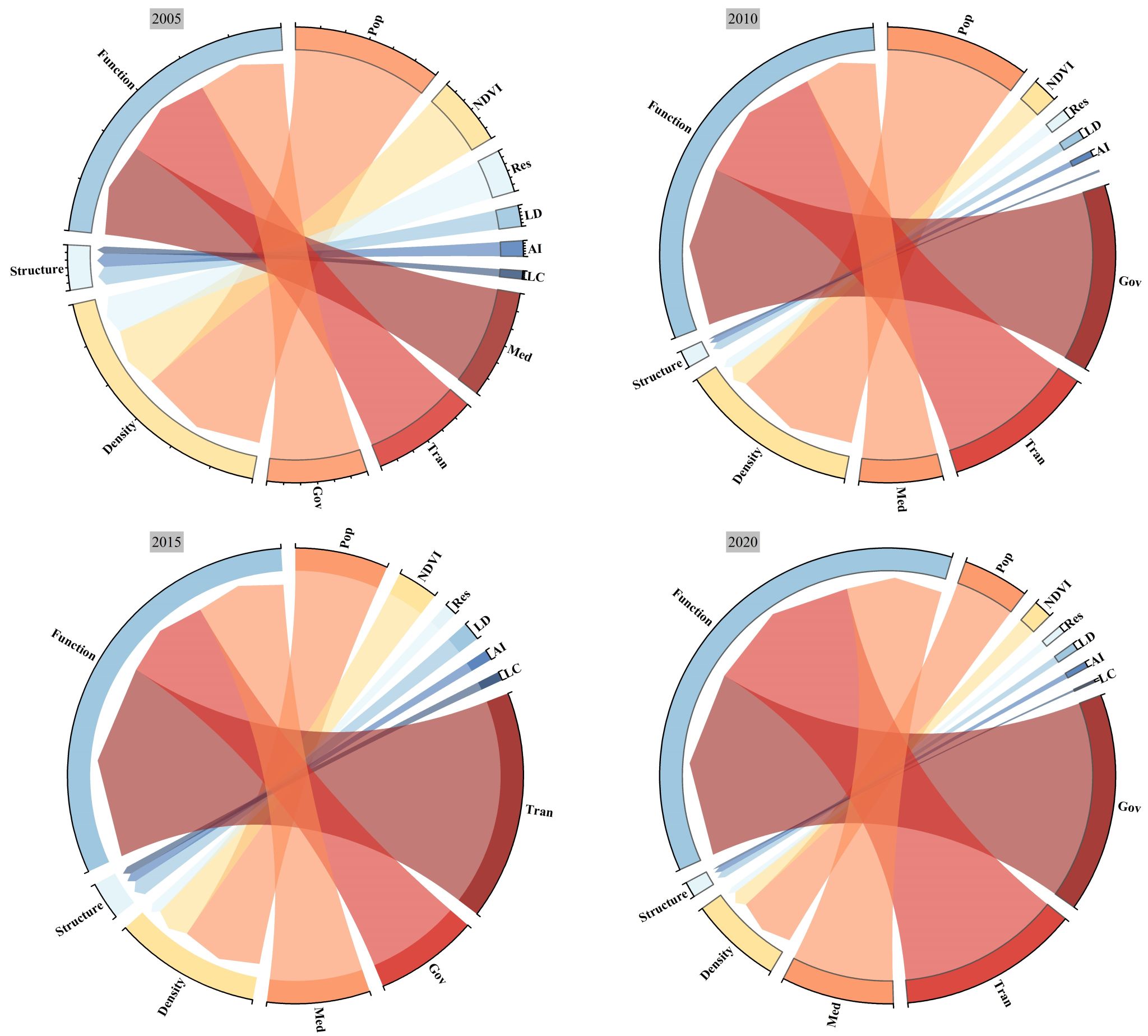

(2)交通、医疗保健和政府服务被认为是影响城市韧性的主导因素,人口密度和植被覆盖率也有显著影响。

图3 各个影响因素对城市韧性的相对重要性

图4 “密度-结构-功能”三大准则层对城市韧性的相对重要性

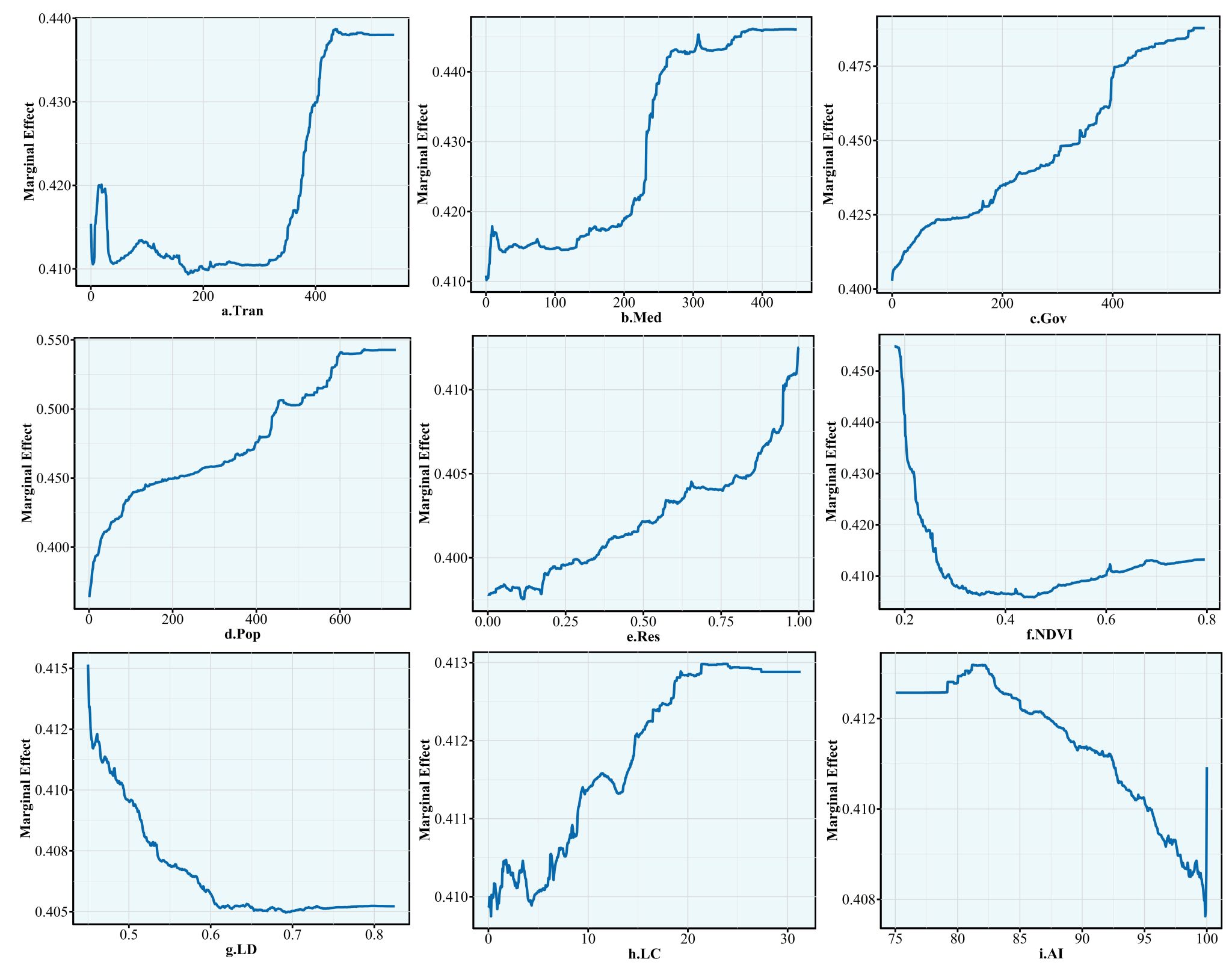

(3)各影响因素对城市韧性的作用呈现显著的非线性和空间变化,主要表现为局部波动和阈值效应。

图5 影响因素非线性关系的PDP图

(4)地理加权随机森林模型的解释力(R2)提高了3-16%,优于传统模型,包括普通最小二乘法、空间回归树、地理加权回归和随机森林模型。

图6 GWRF模型局部拟合优度(R²)的空间格局

综上所述,本研究强调,为实现城市功能、密度与结构的协调调控与均衡发展,进而提升整体城市韧性,亟需从综合视角出发,合理配置公共服务资源,优化城市空间结构,并优先推进绿色基础设施建设。尽管多源数据驱动与基于复杂系统的方法在城市韧性与风险管理研究中展现出广阔的应用前景,但仍需承认本研究存在一定的局限性。受限于数据可获得性及统计尺度的约束,本研究虽通过选取相关指标以反映城市韧性的多维特征,但其定量评估仍缺乏充分的实证支撑,例如城市排水管网密度等关键基础设施数据的缺失。同时,居民的主观需求亦被证实会在基础设施韧性表现及灾后恢复过程中发挥重要作用。未来研究将致力于整合多元数据来源(如手机信令数据、街景图像)以及居民主观感知数据(如社交媒体文本、问卷调查结果与社区访谈记录),以提升城市韧性测度的全面性与准确性。

赵宏波系河南大学黄河文明省部共建协同创新中心副主任、教授

原文请见:Gu, T., Zhao, H., Yue, L., Liu, Y., Guo, J., Tang, J., & Zhao, P. (2025). Spatial heterogeneity of urban resilience: Quantifying key determinants by spatial machine learning model embedded in density-structure-function framework. Cities, 167, 106305. https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106305.